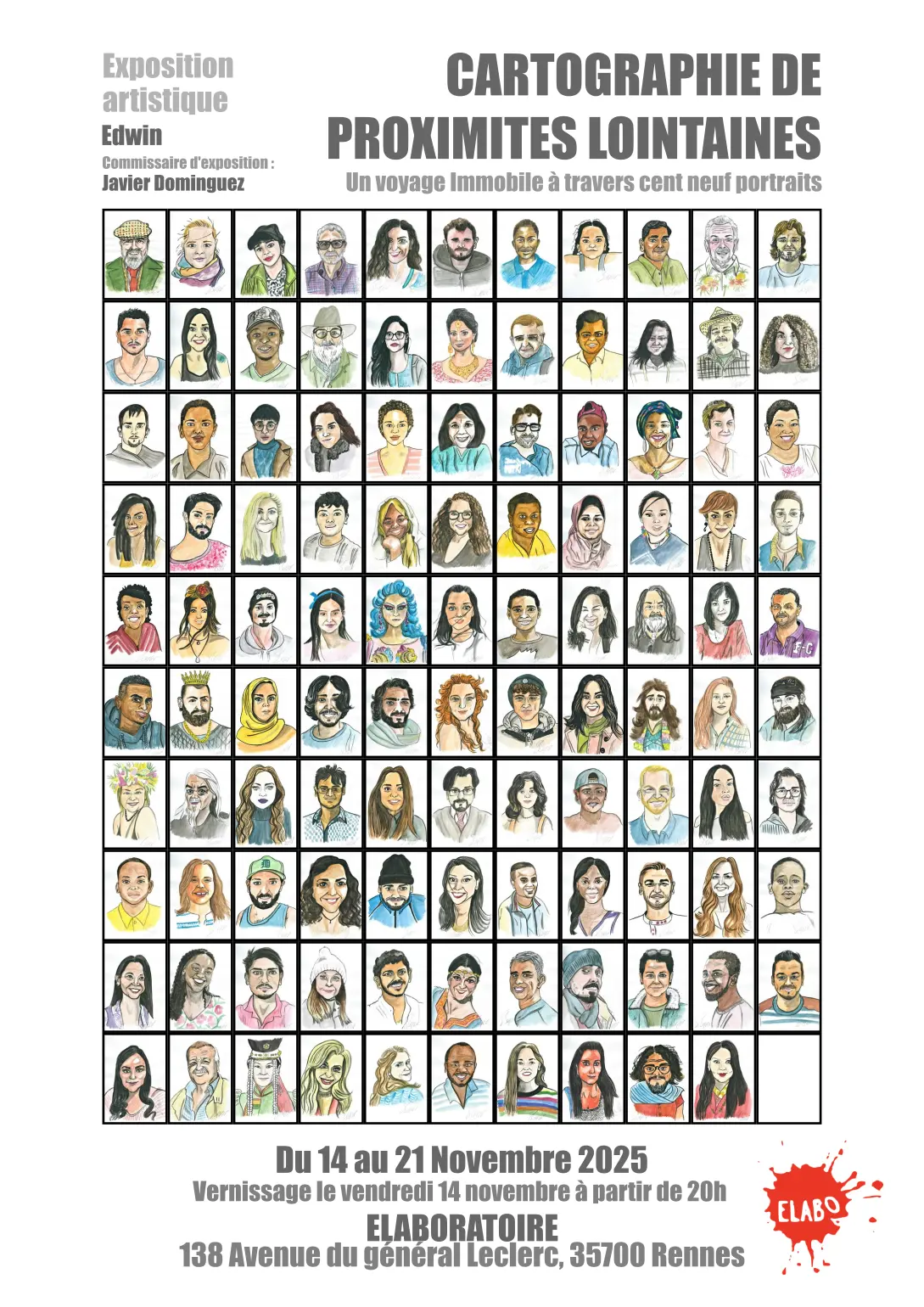

Un voyage à travers cent neuf portraits

Exposition Artistique

DU 14 au 21 Novembre 2024

Artiste: EDWIN.

Commissaire artistique Javier Dominguez

PROGRAMMATION CULTURELLE

EXPOSITION : Du ven 14 au ven 21 novembre 2025

VERNISSAGE : Ven 14 nov, 20h

HORAIRE OUVERTURE : Tous les jours de 10h à 23h (avec présence de l’artiste)

TABLE RONDE : Echange sur la démarche, les aventures. Jeu 19 nov, 20h

RÉSIDENCE D’ARTISTE

Dans le cadre de sa dernière aventure, Le tour du monde sans mouvement – Internet et Local, Edwin Bézier rencontre des personnes originaires de différentes régions du monde.

Le public est invité à participer à cette démarche en partageant la découverte d’un territoire et en contribuant à la réalisation d’un portrait — entre échange, récit et création.

Tous les jours pendant les horaires d’ouverture de l’exposition

DÉVERNISSAGE : Vend 21 Nov, 20h

Edwin Bézier – Biographie

Edwin Bézier – Biographie

Artiste breton, Edwin Bézier a suivi une formation en aménagement de l’espace à Rennes. En parallèle de ce cursus, il s’est initié à la pratique artistique à travers de petites formations en dessin et peinture – notamment lors de cours du soir aux Beaux-Arts de Rennes – et par la transmission familiale de son grand-père, lui-même artiste. Il exerce aujourd’hui le métier d’électricien.

Depuis 2016, Edwin Bézier mène une série d’expériences dans lesquelles il se contraint volontairement sur des aspects essentiels de la vie moderne : l’itinéraire, la technologie, la sécurité, l’argent ou l’information. Ses explorations le conduisent à travers des territoires physiques et numériques, des rivages bretons aux côtes méditerranéennes, de Rennes à Paris, du Festival de Cannes à l’Angleterre – mais aussi à travers les espaces virtuels, comme les réseaux sociaux, qu’il investit avec la même curiosité du déplacement intérieur. Il nomme cette démarche : le tour du monde confiné (2020-2021).

Aujourd’hui, il développe le projet « Le tour du monde sans mouvement », dans lequel il rencontre des personnes aux quatre coins du monde — par l’intermédiaire d’internet ou au détour de rencontres physiques — avec qui il échange, découvre et crée. De ces dialogues naissent portraits, dessins et écrits, qui deviennent les traces sensibles d’un voyage immobile, à la fois intime et universel.

Entretien avec l’artiste

INTRODUCTION

Dans les pages qui suivent, l’orientation survivaliste du travail d’Edwin Bézier s’impose avec une netteté particulière. À travers des protocoles d’errance et de dépouillement volontaire, son œuvre met à l’épreuve l’accès aux besoins essentiels et la reliance à l’autre, comme condition de possibilité de toute forme. Cette attention au minimum vital — matériel, social, symbolique — confirme mes premiers soupçons : l’artiste élabore des situations où la fragilité n’est pas un effet de style, mais un cadre méthodologique qui reconfigure la perception, l’écoute et les gestes de transmission.

Loin d’un imaginaire de retranchement et d’armement, le « survivalisme » auquel renvoie Bézier est relationnel : il naît de la fragilité assumée de soi pour chercher le lien social. La vulnérabilité y devient une compétence, une technique d’approche et d’attention qui ouvre des espaces d’hospitalité et de co-dépendance. En ce sens, survivre n’est pas s’isoler mais composer : avec l’autre, avec le contexte, avec le peu — en transformant la rareté en communs provisoires, en convertissant l’épreuve en gestes de soin et de transmission.

Cet horizon s’inscrit dans un dialogue fertile avec plusieurs penseurs. Marcel Mauss éclaire la dimension du don et de la contrepartie implicite qui habite chaque geste d’accompagnement. Mais plus loin, il est nécessaire de se placer dans un autre contexte : Pablo Servigne et Raphaël Stevens, par la collapsologie, ou encore Arthur Keller avec la « descente énergétique », rappellent que nos sociétés sont confrontées à la fin de l’abondance et qu’il s’agit d’apprendre à « faire avec moins ». Ce que l’équipe des Meadows, ou encore Matthieu Auzanneau et Jean-Marc Jancovici appellent les « limites », qu’Aurélien Barrau nomme « catastrophe », Yves Cochet « fin du monde » et Bruno Latour « atterrissage », désigne une même prise de conscience : celle d’un monde fini, dont les ressources comme les certitudes s’épuisent. Edgar Morin invite à vivre avec l’incertitude, et Yona Friedman, dans L’Architecture de survie, propose des dispositifs souples, low-tech et participatifs ; Enfin, le mouvement des villes en transition (Totnes, Rob Hopkins) constitue un autre arrière-plan : inventer des formes de reliance locales et résilientes, au ras du quotidien. C’est effectivement ici que résonnent les protocoles d’errance de Bézier… Ce n’est donc pas un hasard, par ailleurs, que son travail advienne après La Faim du monde.

Fait marquant de notre rencontre : dès l’ouverture, c’est l’artiste qui m’a interrogé. L’inversion des rôles a déplacé l’économie classique de l’entretien et, plus largement, la répartition des responsabilités dans la production du sens. En posant d’emblée la question de l’accompagnement, du don et de ses contreparties, Edwin a installé un régime d’attention partagé où commissaire et artiste co-construisent le terrain — au lieu de s’y succéder. De là, l’échange qui suit s’est façonné comme une conversation à deux voix plutôt qu’un interrogatoire. Ce choix assumé de la discussion — rigoureuse, sobre, concrète — prépare le lecteur à entrer non dans le roman d’une pratique, mais dans l’espace opératoire qui la rend possible : celui où la survie, la relation et la responsabilité se négocient à hauteur d’humain.

Les proximités lointaines : un voyage immobile

L’installation présentée dans cette exposition constitue un prolongement direct de cette logique. Réalisée pendant le confinement lié à la pandémie de Covid-19, elle rassemble cent-neuf portraits obtenus au fil de conversations menées en ligne. Confiné à son bureau, Bézier a entrepris de voyager autrement : non pas par le déplacement physique, mais en allant à la rencontre de visages et de récits, grâce aux réseaux sociaux. Chaque portrait est le fruit d’un échange, d’une hospitalité consentie dans l’espace virtuel, puis traduite dans le geste du dessin.

Il ne s’agit pas d’une démonstration technique, ni d’un exercice académique. La force de cette série tient dans son caractère imparfait, fragile, humain. Ces visages alignés ne forment pas une galerie psychologique mais une cartographie de sensibilités lointaines : une archive de liens tissés à distance, au moment même où le monde se refermait sur lui-même. En transformant le flux numérique en matière tangible, Bézier rend visible ce qui, sans cela, serait resté immatériel et éphémère : la trace d’une relation.

Ces portraits ne documentent pas seulement un temps de crise : ils témoignent de la manière dont la survie se redéfinit à travers le lien social. Dans un monde coupé de la mobilité, l’artiste montre que l’essentiel réside moins dans la préservation individuelle que dans la reconnaissance mutuelle. Chaque portrait devient ainsi une unité de confiance, une preuve de reliance au milieu de l’isolement.

En fin de compte, cette installation se présente comme un manifeste discret : survivre, c’est maintenir le désir de l’autre vivant, même à distance. Bézier rappelle que le survivalisme, loin de toute logique de bunker, peut être une pratique d’ouverture — un art de composer avec l’incertitude en cultivant l’attention, la solidarité et la mémoire des visages.

Entretien avec l’artiste

L’entretien qui suit, entre Edwin Bézier (E.B., dans le corps du texte) et moi, Javier Dominguez (J.D.), s’est déroulé par écrit entre le 31 juillet et le 7 octobre 2024, sous la forme d’un échange de courriels. Cette temporalité étendue nous a offert un rythme particulier : celui de la réflexion, du retour, de la lecture. Chaque réponse laissait place à un temps d’arrêt et à la possibilité de préciser une idée ou d’en laisser mûrir une autre. Ce dispositif, lent et épistolaire, a façonné le ton même de la conversation : une pensée partagée, progressive, qui se construit à distance autant qu’en dialogue.

EDWIN BEZIER (E.B)

Avant d’entamer notre échange, j’avais juste deux petites questions qui me sont venues après notre échange d’hier :

L’une concerne le terme de l’accompagnement. Quand estimes-tu que l’accompagnement sera fini ? Est-ce un temps précis, un résultat, un essoufflement dans la découverte d’idées, un désaccord dans la direction du projet ?

Et l’autre, qui est une question faisant appel à une notion de M. Mauss que j’ai croisée souvent en menant mes expériences : celle du don. Qu’est-ce qui te motive, qu’est-ce que tu vas chercher, dans le fait de donner de ton temps dans un accompagnement sans contre-don financier ?

JAVIER DOMINGUEZ (J.D.)

Souvent, j’estime que l’entretien est fini lorsque j’ai déjà une idée des détails du projet, lorsque ce qui a été dit permet une compréhension satisfaisante du contenu par n’importe qui (initié ou non au monde de l’art), et lorsque la forme que prendra l’expo est en accord avec cet échange. Je n’ai jamais été confronté à un désaccord avec la direction du projet puisque ce dernier est le résultat d’un échange.

Ce qui me motive est un peu plus compliqué à expliquer. J’ai été formée à la recherche en arts plastiques à l’université Rennes 2. Plus tard, avec une maîtrise en cinéma, j’ai été éduquée à la recherche en histoire. Puis, un master pro en Métiers et arts de l’exposition (MAE), également à Rennes 2.

J’ai une conception de l’œuvre d’art en tant que phénomène social et historique, c’est-à-dire comme un ensemble de couches dans lesquelles les pouvoirs (et les contre-pouvoirs) interviennent. Ma conclusion a été que, même si des formes de pouvoir agissent sur la création artistique en tant que telle (le marché, la bureaucratie, etc.), la forme contemporaine de l’art ouvre les portes à une infinité de pratiques, une sorte de déclinaison fractale impossible à définir préalablement. Toute définition de l’art est vouée à l’échec. Les artistes du 20ᵉ siècle se sont chargés de le montrer. C’est une force inépuisable. Mais le prix à payer est celui de l’Artiste en tant que Ego. Une œuvre d’art est le résultat d’un échange social complexe dont l’individu disparaît au profit de l’œuvre. A mes yeux, n’importe qui est parfaitement capable de construire un travail proprement artistique devant la communauté, avec ou sans formation. Mais cela implique, en fin de compte, de donner une capacité de production artistique plus ou moins égale aux divers acteurs de la création, c’est-à-dire aussi bien à l’artiste, qu’au commissaire, qu’aux institutions ou même à l’observateur.

Chaque couche qui constitue l’œuvre est, pour ainsi dire, un niveau incommensurable du précédent et pourtant également important. Pour tout simplifier et mieux répondre, ce que je recherche en aidant les gens à générer une exposition, c’est la même chose qu’eux : à savoir, faire de l’art.

Cela ne veut pas dire que je ne m’engage pas sur des directions artistiques rémunérées ; en effet, j’ai été engagée pour des projets plus largement financés au Chili, mais cela relevait d’un cadre institutionnel différent. Il s’agissait de projets financés à part entière qui comptaient tous les participants de la création préalablement.

(E.B)

Je partage tout à fait ta vision sur le fait de rendre des messages, des formes, des connaissances accessibles à tous.

Peux-tu préciser ce que tu entends lorsque tu dis que l’individu disparaît au profit de l’œuvre, et quel est le rapport avec l’ego ?

J.D

Si je dis cela, c’est parce que j’approche l’œuvre d’art à partir d’une tradition critique où elle n’est qu’un ensemble diffus de couches esthétiques, historiques et même sociales. Quel est l’acteur principal dans la création d’une œuvre d’art ? On a tendance à dire que c’est l’artiste : c’est ce que le sens commun et l’académie soutiennent. Cependant, si l’on considère la dimension dialectique de l’œuvre d’art, elle ne peut exister que par sa relation à quelqu’un, à un contexte, à un lieu, à une institution, à un article de presse, etc.

Si on l’envisage ainsi, attribuer à l’artiste un rôle principal dans la production des œuvres n’est pas forcément nécessaire. Pour moi, le cas de l’Art brut illustre cela : au fond, les artistes bruts véhiculaient une forme esthétique introduite dans un cadre donné par Dubuffet, les surréalistes, etc. (je simplifie ici misérablement, je suis désolé). Dans ce cas particulier, l’artiste arrive, en quelque sorte, après l’œuvre.

Alors, certes, il y a des artistes, mais l’œuvre appartient à des domaines qui lui échappent complètement. Qu’est-ce qu’une œuvre d’art qui n’est pas regardée, qui ne sera pas présentée, etc. ? Si personne n’est là pour attribuer un caractère d’œuvre d’art à l’objet, elle n’est tout simplement pas une œuvre d’art. Ce n’est donc pas l’artiste qui décide, ce n’est pas non plus le commissaire, ni la personne qui regarde, ce n’est surtout pas l’objet, ni la galerie d’art qui l’expose, ni l’article de presse. L’œuvre n’est nulle part et, en même temps, elle est partout. C’est un phénomène transindividuel et transcontextuel, dans lequel, si l’on est sérieux, on ne peut pas dire plus que : l’œuvre Est.

(E.B)

Je partage ton point de vue sur le rapport à la création artistique. La création échappe à l’artiste une fois qu’il a fait la démarche de la publiciser, qu’il l’a sortie de son intime, diffusée. Je pense qu’elle ne s’extrait toutefois pas d’un territoire physique, mental, d’une identité, d’une parole, d’un contexte, d’un ego, d’une intention, des limites de l’individu qui a accumulé certaines connaissances, expériences, et qui partage sa synthèse, sa forme, propre à son vécu. Les receveur·euse·s, les participant·e·s, pourront s’y référer, l’utiliser peut-être, s’en inspirer pour créer eux-mêmes leur forme artistique, mais jamais elle ne peut être l’intention ni être attribuée à un autre individu. Donc, je pense qu’il y a forcément une part d’ego dans la création : c’est un « Moi » qui émet l’intention, la forme, et l’« Autre » qui reçoit, prend part, s’inspire, la remobilise. La question est de gérer cet ego, pour qu’il ne prenne pas trop de place et qu’il ne dénature pas une volonté de faire « pour l’Autre ». On peut créer pour soi, mais à partir du moment où l’on fait la démarche de partage et de diffusion, on fait aussi pour l’Autre.

J’ai l’impression qu’on est d’accord sur l’intention de rendre une forme accessible au plus grand nombre, avec plusieurs niveaux, plusieurs couches de lecture. Et aussi sur le fait de gérer l’ego dans le processus de mise en forme, pour qu’il prenne le moins de place possible dans la création finale, afin d’en faciliter l’accessibilité.

J.D

Je ne dis pas que les artistes ne sont pas capables d’avoir une sensibilité comme tu la décris, mais les créations que cette sensibilité produit ne constituent pas nécessairement une œuvre d’art. Il est important de faire une distinction entre une proposition artistique et œuvre d’art. La question est de savoir si toute proposition artistique est, ou devient, une œuvre. À ce sujet, il semblerait que l’histoire n’accepte pas n’importe quelle proposition comme telle.

En ce qui me concerne, l’expérience de l’art est le moyen le plus clair que j’ai trouvé pour savoir, avec certitude, qu’un Autre existe, au-delà des limites de ma propre peau. J’assigne à l’expérience de l’art un statut de connaissance, et l’expérience particulière de cette connaissance, à la différence d’autres domaines de la pensée comme la science ou la philosophie, me paraît particulièrement intéressante pour saisir la dimension proprement humaine.

Pour continuer cette discussion, j’aimerais bien que tu nous parles un peu de toi, que tu te présentes et que tu racontes ce que tu fais.

(E.B)

Je m’appelle Edwin, j’ai 32 ans. Comme tous les vivants, je tente au mieux de me préserver en vie dans les conditions psychologiques et physiques les moins désagréables possible. J’œuvre donc dans ce sens, avec plus ou moins de facilité selon les jours, et cela me demande une tentative de compréhension de qui je suis (mon parcours, mes besoins essentiels…) et de ce qui m’entoure (les autres, le monde…).

Je suis né dans les classes moyennes urbaines d’une grande ville de province française.

Par la famille, l’école, une activité sportive de compétition, des activités créatives, les études, le travail, les rencontres et les voyages, j’ai été plongé dans des milieux différents qui m’ont construit.

Académiquement, j’ai suivi des formations dans le domaine Scientifique (Baccalauréat scientifique, Diplôme universitaire Sciences et Technologies, Rennes 1), dans les Sciences Sociales et Humaines (Licence d’Aménagement du territoire, Environnement, Géographie, Rennes 2), dans l’Art et la Culture (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport, Initiation à des pratiques artistiques : cours du soir de Dessin aux beaux arts, atelier Ecriture pour le cinéma à Rennes 2, ateliers Théâtre à la Paillette), le Technique (Titre professionnel Électricien en équipements du bâtiment)

Depuis 2016, je me suis lancé dans des voyages dans un rayon de 1000 km autour de chez moi, en me donnant huit contraintes : sans argent, sans technologie, confiance, abri, informations, sens, ami, mouvement.

Dans ce rayon de 1000 km, j’ai pu faire un tour du monde à ma manière : explorer le festival de Cannes et la Côte d’Azur, découvrir Paris, itinérer dans les campagnes, sur les côtes, en montagne et sur les océans français et anglais, etc., jusqu’à me faire héberger chez des voisins en voyageant dans ma propre ville.

Aujourd’hui, je cherche à synthétiser et à mettre en forme toutes ces expériences et connaissances afin de les transmettre.

J.D

Une grande partie de ton travail de recherche se déroule lors de tes voyages. Tu te rapproches des autres dans une situation de fragilité. En gros, tu t’imposes un dispositif qui te rend vulnérable devant les autres. J’aimerais d’abord que tu nous expliques mieux ce dispositif : les règles que tu t’imposes et les raisons de ces choix.

Ensuite, je voudrais que nous parlions un peu de ton expérience humaine, de tes rencontres. Peux-tu nous en dire un peu plus ? D’abord en termes de dispositif : comment te rapproches-tu des gens ? Que leur dis-tu ? Comment ces rencontres se transforment-elles en expériences ? As-tu des anecdotes à partager à ce sujet ?

Pour finir, et ce n’est pas le moins important, je trouve intéressant que, lorsque tu te présentes, tu mentionnes tes origines, tes racines, voire même ton appartenance à une certaine classe sociale. J’aimerais savoir si cette conscience d’appartenance s’étend aussi à tes voyages, et si elle active une quelconque dynamique particulière.

E.B.

(1) EXPERIENCES ET RENCONTRES

(MOTEURS)

Pour comprendre le dispositif de ces expériences, je pense qu’il est important de préciser les moteurs multiples qui m’ont amené à faire ce type d’aventures, d’expériences.

Ils sont d’ordre intimes : Prise de connaissance de mes limites, mes peurs, mes angoisses ; Envie d’élargir des limites, dépasser des handicaps et contraintes personnels déjà connus ; Un désir d’aventure, de sensation de liberté, de beauté, d’embrasser le monde ; Une quête philosophique.

D’autres moteurs sont d’ordre plus universel : je suis animé par une tentation de compréhension intellectuelle et sensible du monde, de l’autre, de ses questions et de ses limites, en allant à la rencontre de la différence, d’individus et de milieux. Quand je m’engage dans ma première expérience, je sors de ma dernière année d’études en Aménagement du territoire et Environnement, dans laquelle je prends conscience de ce que Pablo Servigne et Raphaël Stevens nomment « Effondrement », ou qu’Arthur Keller appelle « Descente énergétique », que d’autres peuvent désigner par « Transition », « Décroissance », « Tout va mal », « C’est la merde », etc. Peut-être que le terme précis n’est pas si important pour comprendre le moteur. En tout cas, c’est la prise de conscience qu’un système économique arrive à ses limites et que tous les besoins qui me semblent si acquis, si intemporels, si présents, peuvent ne pas, et ne plus, l’être à l’échelle de ma petite vie, mais aussi à l’échelle de régions, dans les conditions dont j’ai l’habitude.

C’est dans ce contexte que je me suis confronté à ces questions : Et si je n’avais plus accès à un ou des besoins pas l’accès « classique » (ceux que j’ai toujours connu), que se passerait-t’il ? Comment pourrais-je accéder autrement à ces besoins ? De quoi j’ai vraiment besoin pour me sentir en équilibre physique et psychique – c’est à dire quel est le minimum avec lequel je suis capable de me sentir bien – sans avoir trop, ni trop peu ?

(DISPOSITIF)

Pour le premier départ, le dispositif de base consistait à partir avec juste un sac et quelques affaires (vêtements, serviette, savon, brosse à dents, trousse de secours, lampe, cahier et crayon, petit appareil photo de poche).

– SANS ARGENT : pas de carte bancaire, pas d’argent, pas le droit d’accepter de dons financiers des personnes rencontrées sur la route, pas le droit de toucher ni d’utiliser de l’argent.

– SANS DÉFENSE : pas de tente, ni d’équipement me permettant de dormir dehors. Pas de formation en défense. Je n’informe pas en amont des autorités ou des personnes pouvant me protéger ou m’alerter du fait que je ne suis pas le bienvenu.

– SANS CONFIANCE : pas de compagnie ; pas de confiance, dans le sens où je n’ai aucun moyen de prouver une réputation fiable ni d’être digne de confiance autrement que par ma parole. Pas d’amis ni d’entourage dans les moments de doute. Pas de caméra donnant une crédibilité ni une présence induite qui me fournirait déjà un gage de confiance. Pas non plus de contact avec des moyens médiatiques ou des réseaux sociaux pour avertir, ni pour obtenir une validation avant de partir.

– SANS GRIMAGE : je m’habille toujours avec des vêtements que j’ai déjà portés dans ma « vie quotidienne ».

– SANS TECHNOLOGIES : j’avais un portable mais je m’interdisais d’utiliser Internet (portable que j’ai perdu en cours de route). J’ai pu essayer de faire des périodes sans voiture, sans stop, sans pétrole.

– SANS ACCUMULATION : pendant les expériences avec mouvement, je m’interdisais d’accumuler la nourriture, de faire des réserves. Je m’interdisais aussi de prendre des contacts à l’avance (via des hôtes ou des rencontres qui me recommandaient à leurs connaissances situées plus loin sur l’itinéraire). Je m’accordais avec les hôtes de rester uniquement une nuit.

– SANS SENS : lors de la première aventure, j’avais un itinéraire — la ligne de côte — mais pas de calendrier, seulement l’idée d’un retour environ deux mois plus tard, sans plus de précisions. Lors de plusieurs autres aventures, je me suis privé de tout itinéraire, errant dans un périmètre donné (notamment dans les villes, où il s’agissait plutôt d’aller à la rencontre, de suivre la curiosité).

– SANS INFORMATION : je n’avais ni montre, ni heure, ni GPS. Au premier départ, j’avais une carte de France avec les grands axes et informations principales. Au second départ, à Rennes, je me suis aussi délesté de la carte. Je ne m’informais pas à l’avance sur ce que j’allais trouver sur la route. Par exemple, j’étais intéressé par la démarche de la ville de Totnes (première ville en transition dans le monde), dont j’ignorais la localisation. Je m’y suis retrouvé par hasard lors de l’expérience anglaise, en me disant que le nom de cette commune m’était familier.

– SANS CODE LANGAGE : la démarche en Angleterre était liée à la contrainte de la langue, dans laquelle je suis très limité.

– SANS MOUVEMENT – Pour le tour du monde confiné, je m’étais contraint du mouvement un voyage dans le monde derrière mon ordinateur.

SANS MOUVEMENT : pour le « Tour du Monde Confiné »(pendant la période des confinements en France dû au covid, 2020-2021), je m’étais imposé un voyage dans le monde… derrière mon ordinateur.

L’OBJECTIF : REVENIR A l’ESSENTIEL Donc le but est de partir avec le minimum chaque jour en essayant d’être sur un fil dans la satisfaction de mes besoins et d’être dans la nécessité d’aller vers l’autre pour pouvoir y accéder.

(LA RENCONTRE, COMMUNIQUER)

Dans un premier temps, je n’utilisais que la vive voix pour aller à la rencontre des gens : dans la rue, dans les lieux de vie collectifs, en frappant aux portes, en stop. J’expliquais ma démarche, formulais mes demandes et proposais une contrepartie (aide pour des tâches si besoin).

Lors du festival de Cannes, où la concentration de population était trop élevée, avec des personnes ne dormant pas toujours sur place et peu de gens disposant d’une place dans leur logement, j’ai eu l’idée de mettre en place un dispositif de communication par le biais d’une pancarte sur laquelle était écrit : « Aventure, nourriture ou logement pour la nuit ? »

À Cannes, j’ai reçu des propositions de médias (presse écrite et radios). J’ai joué le jeu pour observer les conséquences et la modification de la confiance lorsque des personnes avaient connaissance de ma démarche avant même de me croiser.

Pour les rencontres en elles-mêmes, il n’y a pas de règles : c’est un laisser-aller qui mène à des moments plus légers, à des découvertes géographiques, à des activités ; mais aussi à des échanges plus profonds sur la vision du monde, la philosophie pratique, ou encore à des partages de récits d’aventures au sens large (parcours de vie).

ORIGINE. APPARTENANCE. CLASSE SOCIALE

C’est un sujet que je n’aurais peut-être pas relevé avant de vivre ces aventures. L’origine, le parcours, la position sociale, la personnalité déterminent, de facto, beaucoup de paramètres dans la relation.

La neutralité est difficile, voire impossible à atteindre. On arrive dans une rencontre avec une apparence, une posture, une expression, un visage, un regard. On porte avec soi des stéréotypes et des a priori hérités du ou des milieux dans lesquels on a évolué ; des codes, des connaissances, des croyances, des références, des différences, des convictions, des tabous, des rêves, des accès, des sensibilités, un niveau de compréhension plus ou moins développé de l’univers de l’autre, ainsi qu’une capacité plus ou moins grande à saisir ses questions, ses traumatismes, ses blessures, ses vulnérabilités.

Je crois que nous portons, exerçons, recevons tous une violence involontaire, du simple fait d’être ce que nous sommes et d’avoir ce que nous avons. Il est important d’en avoir conscience et de rester vigilant. C’est un paramètre essentiel dans le dispositif de ces expériences. Je vis ces aventures avec ce que je suis, ce que j’ai, mon parcours, mes acquis, mes émotions, mes peurs — et tout cela conditionne le déroulement même des aventures.

J.D

Je voudrais d’abord que l’on parle de ce que tu nommes « revenir à l’essentiel ». Dans les termes que tu utilises, cet essentiel ressemble en quelque sorte à la survie. Peux-tu m’en dire un peu plus ?

D’un autre côté, tu parles d’une quête philosophique. Peux-tu préciser ce point ? De quelle philosophie s’agit-il exactement ? Comment cela peut-il être perçu ?

Tu évoques aussi la liberté, la beauté et l’élargissement des limites. Ces mots passent généralement bien, mais en réalité, ils ne veulent pas dire grand-chose sans un contexte précis qui nous aide à comprendre d’où tu parles.

Je trouve particulièrement intéressante la fin de ta réponse. Que veux-tu dire, par exemple, lorsque tu dis que « nous portons, exerçons, recevons tous une violence involontaire » ?

E.B.

(1) REVENIR À L’ESSENTIEL. LA SURVIE

Je pense qu’effectivement, un des moteurs est la question de la survie. Les constats du changement économique en cours induisent des secousses, des troubles, des déstabilisations, des discontinuités. Dans ce contexte, quels sont les plus petits dénominateurs en soi qui permettent de rester animé ? Quels sont les plus petits dénominateurs dans les relations qui permettent de s’entendre, de s’écouter, malgré les divergences et les troubles ? Qu’avons-nous en commun à protéger et à préserver pour pouvoir maintenir une vie dans des conditions acceptables, tout en laissant une place à l’agréable ?

(2) QUÊTE PHILOSOPHIQUE. LIBERTÉ. BEAUTÉ. ÉLARGIR SES LIMITES

Je parle de quête philosophique dans le sens de la recherche de calme, d’équilibre et de capacité à s’adapter à des situations déstabilisantes sans sombrer dans certains comportements de peur extrême. Des peurs qui empêchent l’appréciation cohérente de son environnement et des comportements qui s’ensuivent pouvant provoquer une nuisance inutile pour l’autre et finalement pour soi. Dans cette quête, c’est aussi accepter le réel, accepter l’autre avec ses questions, ses limites, accepter de se mettre en cause, de requestionner ses certitudes, ses croyances, d’apprendre à vivre avec l’incertitude d’Edgar Morin.

La liberté, c’est pour moi un accès à l’exploration de l’inconnu : d’un territoire physique, social, mental, intime non exploré, sans mettre en danger l’intégrité de l’autre. Dans ma démarche, c’est la liberté de me mouvoir, de découvrir des paysages, des personnes hors des cadres, hors des canaux conventionnels. Ça me situe dans un espace où il est censé n’y avoir personne : dans la rue avec un panneau demandant l’hospitalité à toute personne susceptible de l’accepter, sans passer par l’argent, par le travail ou par des accès « conventionnels ».

La beauté prend pour moi deux formes. Il y a celle qui permet de nous évader, de nous divertir : ces moments devant des paysages, des couleurs, des formes, des traces d’expressions, des traces qui nous ramènent à des éléments rassurants et joyeux de notre passé, devant un élément qui nous inspire un rêve, ou juste par exotisme et plaisir de la nouveauté. J’ai pu dormir sur le Mont-Saint-Michel, me lever au milieu des montagnes basques en étant imprégné par le calme et la sérénité de l’horizon, faire de la pêche sur une mer d’huile et un ciel blanc se confondant, en écoutant des anciens marins narrer leurs histoires de piraterie moderne, voir des photos de rencontres faites dans le tour du monde confiné, avec des lions, des tigres, par exemple. Et puis, il y a la beauté qui réside dans l’affrontement du réel, de la difficulté et sa sublimation. Je l’ai vécue par des comportements observés, dans des témoignages, des récits de combats de vie, des récits de mains tendues dans des moments critiques, des résiliences. Des personnes qui se battent pour manger, qui se battent face à la maladie, contre la violence conjugale, contre l’isolement et la mise à l’écart, qui se battent pour la dignité, etc.

Je pense que le voyage, c’est élargir ses limites : les limites de ses connaissances, en se mettant dans une posture d’ignorant, être hors de ses compétences et apprendre à résoudre des problèmes par le raisonnement, par la créativité, ou bien en allant demander à une personne d’être accompagné pour apprendre ; les limites de son empathie : c’est ne pas comprendre des comportements, des personnes, et aller à leur rencontre et faire l’effort, se forcer à écouter, à comprendre ; les limites de ses émotions, puisque c’est sortir de sa sécurité, avoir peur, y aller et voir qu’on peut arriver à s’en sortir, grâce à ses ressources, et très souvent grâce à l’autre.

La peur et le manque d’accès à l’essentiel nous amènent-ils à nous ouvrir à l’autre ou à nous enfermer ?

(3) VIOLENCE INVOLONTAIRE

La rencontre peut être violence, et elle peut être en grande partie cela : violence involontaire, violence bénéfique et violence néfaste. Cette vulnérabilité et sensibilité qu’impose le dispositif me l’ont fait sentir. On a chacun un territoire de sécurité : mental, par des idées, des croyances, des certitudes ; physique, par un territoire, des accès et des codes qui permettent d’accéder à nos besoins ; et social, par des relations, de la protection. Rencontrer l’autre, aller au contact de l’autre, cela peut être la coopération, l’entraide, comme toutes ces personnes qui m’ont accueilli. Mais c’est aussi de l’agitation intérieure réciproque, par la confrontation aux questions de l’autre, à ses angoisses. La découverte de territoires ignorés peut être déroutante, agressive presque, parce qu’elle nous demande de nous remettre en question — et elle peut tout autant être inspirante.

Par exemple, dans cette démarche d’aller à la rencontre de cette manière, c’est se confronter à un public qui comprend, accepte et peut se sentir rassuré par une initiative comme celle-ci. Mais c’est aussi un public qui va y voir une insulte, une agression, se confrontant à une inquiétude, à une incompréhension.

J.D

Mais, du coup, cette violence dont tu parles est une violence de la rencontre, n’est-ce pas ? En quoi est-elle inhérente ? Peut-être une violence liée à ton dispositif de rencontre ? Inhérente à celui-là ?

E.B.

VIOLENCES PORTÉES

Oui, je pense que des violences sont vécues dans cette démarche de rencontres, puisqu’elles sont inhérentes à la rencontre en général.

Je porte la violence de mon milieu, de mon parcours. Ce sont des remarques que l’on a pu me faire, à juste titre. J’ai les moyens, la capacité économique dans ma « vie quotidienne » pour me libérer du temps quand d’autres ne l’ont pas. J’ai des capacités minimales à m’exprimer et à comprendre, un bagage de connaissances, des diplômes, quand certains n’ont pas forcément eu la chance de faire des études, pour un tas de raisons, et que c’est un regret dans leur vie. Dire que j’ai une famille et un entourage derrière moi qui comprennent, quand certains ne sont pas soutenus par les leurs ; avoir un sourire devant quelqu’un qui peine à l’avoir ; se mettre des contraintes pour comprendre des choses, quand certains ont ces contraintes à l’année ; avoir un corps et une composition du visage qui entrent dans des codes sociaux particuliers permettant de mettre un assez grand nombre de personnes en confiance, etc. En cela, s’exposer, entrer en interaction, parler de soi peut devenir une violence pour autrui.

Je suis parti avec un regard sur moi-même de type assez banal, réservé, pas bien méchant, ni violent, qui ne sait pas grand-chose de la vie — ce qui est toujours le cas —, mais j’ai pris conscience que j’avais quand même des privilèges, des possibilités inhérentes aux milieux dans lesquels je suis né, et que cela me rend porteur d’une violence.

Même si la motivation de ces aventures est de découvrir, de rencontrer, de vivre, de créer, d’explorer le « faire autrement », de se donner un souffle de vie, de jouer, de s’amuser, de partager, d’apprendre, d’une manière presque naïve, il y a des externalités qu’il est important de prendre en compte. Cela n’est pas compris par tout le monde : ma démarche peut provoquer de l’irritation, voire de la colère. Donc, c’est un paramètre à prendre en compte dans cette démarche et dans ses enseignements.

VIOLENCES VÉCUES ET OBSERVÉES

Les violences furent aussi présentes par des observations et des scènes vécues. Il y a eu des petits chocs, des prises de conscience sur des choses dont je connaissais l’existence sans les ressentir ni les intégrer sensiblement par l’émotion.

– J’ai passé quelques heures à discuter avec des personnes à la rue. J’ai entendu les réactions de mépris verbal gratuit. J’ai vu et subi des regards de personnes me prenant pour quelqu’un nouvellement à la rue, qui tournent la tête, ou regardent avec une pitié impuissante, ou bien écartent l’information en fuyant du regard, voire même du corps en s’écartant, ou encore cachent les yeux de leur enfant ou leur répondent : « C’est rien » quand ils s’interrogent sur ce que je fais là.

– Après une remarque d’une personne qui se demandait si ce genre d’expériences était possible en étant une femme, j’ai proposé de lui donner mon panneau pour voir. Il ne s’est passé que cinq minutes avant une avance déplacée — chose que je n’ai quasiment jamais vécue pendant tout le temps de mes voyages — et c’était le jour même du défilé de #MeToo à Cannes.

– Entendre le discours d’impuissance, de vive voix, d’un trentenaire richissime sur le compte bancaire mais complètement restreint dans ses moindres mouvements, et qui peut dépenser l’équivalent de milliers d’euros en quelques heures pour des choses futiles qui ne lui procurent rien émotionnellement mais qu’il doit faire par conventions liées à son environnement de naissance.

DE LA VIOLENCE SYMBOLIQUE ET POURTANT DES QUESTIONS COMMUNES

Malgré ces disparités dans les milieux, par les discussions, sans filtre, j’y ai pourtant croisé les mêmes questions : la famille, les relations amoureuses, les limitations, les rêves et la recherche d’une forme d’état d’existence agréable.

Cette friction, c’est probablement la vie qui s’exprime. C’est dans le mélange d’idées, de manières de vivre qu’on trouve ses réponses, qu’on s’inspire, qu’on crée.

Comment faire pour que cette friction, ce conflit et cette violence ne dérapent pas dans des mécanismes de mise à l’écart, de marginalisation, de destruction ?

LA SOLIDARITÉ EN MIROIR

En miroir, ou en complément à ces violences, j’ai également été témoin de la solidarité, de la tendresse, de l’attention, de l’amour, du don, de la confiance, dans un espace et un dispositif dans lesquels elles me semblaient difficilement atteignables avant de partir.

Cette confiance possible, dans cette forme, me paraît toujours assez incroyable. J’ai toujours du mal à m’en rendre compte, puisque dans mon milieu, dans ma scolarité, par mon vécu, et dans l’ambiance générale supposée tendue, je ressens davantage de la méfiance envers l’autre que de la confiance. J’ai donc entamé ces aventures sans trop y croire. J’ai dû me faire violence pour me faire confiance et pour faire confiance aux autres.

Sans ce pari et ce risque de la confiance, je n’aurais jamais pu obtenir la confiance en retour et effectuer ces voyages.

J.D.

Lorsque j’observe tes restitutions plastiques, tes images photographiques, tes portraits ou tes restitutions orales, je perçois souvent un aspect magique, aventurier. Je ressens de l’empathie, de la compréhension, mais j’ai du mal à discerner la violence que tu décris comme inhérente à la rencontre de l’autre ou encore à la violence intrinsèque d’une société inégalitaire en général. Peut-on la percevoir ? Peux-tu me parler des travaux où cette violence s’exprime d’une manière ou d’une autre ?

Je te pose cette question car j’ai l’impression que ton travail relève avant tout d’une recherche survivaliste dans un certain domaine, mais aussi d’une recherche ethnologique, voire autoethnologique, si l’on veut.

E.B.

UNE DYNAMIQUE DE LIENS

La violence est un des paramètres et points de vigilance du dispositif. Elle est effectivement périphérique et s’est peu exprimée directement dans les différentes expériences. Ces violences me sont racontées, je les vois, j’observe des disparités et des inégalités, les perçois parce que je suis dans un état de disponibilité et d’alerte induit par cette situation de vulnérabilité, ou je les vis par un filtre.

Cependant, je ne suis effectivement pas dans une dynamique de confrontation quand je vais vers l’autre. La dynamique principale est celle du partage, de l’échange, de l’écoute des questions, des craintes et des rêves réciproques, d’interactions d’idées et de créativité.

CHERCHER LE DÉSIR DANS CE QUI CULTIVE LE DÉSIR

J’ai un désir de comprendre l’Humain, de découvrir le Monde, et cela transpire dans les voyages. C’est un moyen par lequel je trouve cet état agréable. Quand on essaie de saisir par raisonnement et de capter des dynamiques, c’est très satisfaisant et agréable comme sensation, quand on arrive à comprendre certaines choses, même grossièrement, et de voir que ces raisonnements sont validés par le réel.

Et puis, il y a aussi un moteur qui pousse à trouver des réponses aux problèmes, obstacles à la vie, à notre vie, auxquels nous sommes confrontés. Pour moi, il y a des contraintes intimes avec lesquelles j’apprends à vivre, et puis le constat de ce changement économique majeur en cours, qui se fait de plus en plus prégnant.

Ça m’intéresse parce que c’est stimulant et parce que c’est essentiel pour moi : chercher des idées, réinventer, découvrir des initiatives d’autres, essayer dans l’action pour s’adapter à ces évolutions. En voyageant pendant le confinement, c’était ce désir : continuer à rêver, continuer à nourrir le désir d’horizon, s’ouvrir au monde même quand tout se ferme. Quand je voyage près de chez moi, c’est me rendre sensible à l’exotisme et à la beauté qui sont proches.

SURVIE

Je suis sensible à la question de savoir comment vivre dans des environnements différents, comment mener sa vie avec des conditions changeantes. Comment faire des choix qui soient bons pour soi et pour les autres ?

Si c’est dans un monde contraint, donc qui confronte de facto à de plus en plus d’obstacles de différentes natures. Si on estime que la Vie, c’est évoluer en ayant la promesse du plus, et survivre, c’est évoluer avec l’expérience du moins. Il est fort probable que nous soyons — ou entrions — dans une période de survie. Et donc, cela peut être une réflexion sur la survie.

Je trouve le travail du sociologue et architecte Yona Friedman, et notamment son ouvrage L’Architecture de survie, très intéressant à ce sujet. Il pense l’aménagement et l’architecture dans un contexte de survie.

J.D.

Je voudrais que l’on parle d’une de tes restitutions : un projet assez anodin que tu as appelé “Le tour du monde en internet”. C’est un projet que tu as développé pendant la période de confinement liée à la Covid. Peux-tu nous en dire plus sur ce projet ? Comment s’est exprimé ton protocole ? Quelles étaient tes contraintes dans ce travail singulier ? Comment tes réflexions sur la survie, le partage et l’empathie s’y articulent-elles ?

Ce projet, bien qu’il ait pris racine dans un contexte contraignant, illustre à quel point les frontières entre le réel et le virtuel s’effacent, et comment, en période de crise, notre humanité trouve toujours des chemins inattendus pour s’exprimer et se connecter. Je suis cependant curieux du choix du réseau social. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet également ?

E.B.

(NOTES)

J’avais nommé ce projet « Le tour du monde en internet » : Internet comme moyen de transport, une modalité de déplacement, au même titre qu’un avion, qu’une voiture, qu’un vélo ou qu’avec ses pieds. C’est un médium qui amène effectivement à la découverte, au partage d’informations, permet les transactions et agit, in fine, sur le réel, sur les territoires.

(MOTEUR ET IDÉE)

Ce projet est né d’une envie, d’un rêve : réaliser un tour du monde physique qui était déjà présent depuis plusieurs années. Je n’arrivais pas bien à définir un dispositif précis, ce qui m’appelait vers ce rêve et le but à donner à ce voyage de tour du monde, pour moi et pour les autres. Les modalités de voyage — avion ? train ? à pied ? sans argent ? etc. — étaient aussi en questionnement.

À l’annonce du premier confinement, les phrases « fermeture des frontières », « fermeture de la vie », « fermeture des possibilités », « fermeture du monde » ont fait resurgir l’idée du tour du monde. Étant presque tous cloués devant nos écrans, cette fois-ci de manière presque contrainte, ce désir d’embrasser le monde s’est naturellement manifesté via le numérique.

(DISPOSITIF)

J’étais déjà sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, dans une utilisation d’exposition (photos des voyages et dessins) et un peu de prise d’informations via le suivi de comptes, pages, projets. J’avais déjà exploré Facebook via un autre projet que j’avais nommé Ego (davantage concentré sur les questions d’information, de publicité, d’image, de relation, de réputation) et j’en connaissais certaines modalités et possibilités (notamment la manière de rentrer en contact avec beaucoup de personnes sur un temps donné assez court).

Dans ce voyage de tour du monde en Internet, l’idée était de rencontrer des personnes en ligne, d’échanger sur la situation liée au Covid, mais aussi — et surtout — sur leur vie, leur territoire physique et imaginaire, sur ce qui les anime dans la vie en somme. Ceux qui le désiraient pouvaient partager leur portrait photo, que je diffusais dans une exposition (sur Instagram), accompagné de références : films, citations, livres, lieux marquants dans leur vie. Et quand j’en avais la disponibilité, il m’arrivait également de dessiner leurs portraits.

J’ai essayé plusieurs manières de rencontrer. Par Facebook : je m’inscrivais dans des groupes Facebook de pays, de villes. J’y déposais un post avec une photo de moi sur laquelle je tenais un panneau « tour du monde confiné », accompagné d’un texte expliquant ma démarche. Soit les personnes entraient en contact ou réagissaient au post, et j’entamais alors l’échange.

Mais la majeure partie de l’aventure s’est déroulée sur Facebook. Bien que ce réseau soit absent de certaines parties du globe, c’était le plus fréquenté, le plus simple d’utilisation et le plus connu pour moi. Pour contourner cela, j’ai aussi essayé d’entrer en contact via des forums, une appli de rencontre pour personnes du monde entier autour du partage d’intérêts communs (art, sport, etc.), puis un autre site de chat aléatoire, Omegle, mettant en relation des personnes au hasard, par lequel j’ai également fait quelques rencontres.

(APPRÉHENSIONS)

J’ai eu de petites appréhensions avant de me lancer dans cette aventure numérique. C’est un espace particulier et vertigineux par son immensité. Un territoire paradoxal, indéfini, infini et en même temps très codé. Je me suis questionné sur ma sécurité numérique et mon hygiène numérique. En s’exposant, en échangeant, c’était prendre le risque de tomber sur des arnaques, des faux comptes, des liens, des virus, et il m’a fallu être vigilant dans chacune des rencontres, à chaque lien reçu, pour m’assurer d’un lien de confiance sincère.

La confiance fut plus difficile à construire que lors des rencontres réelles des projets « physiques, avec mouvement », du fait du filtre qu’est Internet. Elle se construit sur quelques photos, quelques informations, et parfois ce n’est pas si simple de déceler le vrai compte du faux.

Je n’utilisais pas la vidéo, donc tout se passait par écrit, en format épistolaire. J’utilisais un traducteur permettant de traduire avant de répondre, puis d’écrire et retraduire pour gagner en profondeur de discussion. Chose que je n’aurais pas pu faire faute de maîtrise des langues.

(QUESTIONS)

Je me suis également confronté à des questions sur le numérique :

L’identité numérique : l’utilisation du numérique et notamment l’identité. Qu’est-ce qui fait l’identité ? Une combinaison d’informations ? Cela mène aussi à la question de la vie privée versus la vie publique.

L’ubiquité : Internet donne un sentiment d’ubiquité. Je m’en suis rendu compte en pouvant recevoir et donner des informations avec des personnes et corps présents à New York, à Moscou, à Taïwan, quasi simultanément. Ce qui est aussi fascinant qu’effrayant. Et cela met dans une posture de fragmentation, une déconnexion à un territoire, à un véritable contact : toucher, sentir, agir concrètement avec son corps et ses mains, sur un territoire commun.

(SURVIE, PARTAGE, EMPATHIE, ADAPTATION)

Même avec les filtres inhérents à l’utilisation d’Internet, j’ai ressenti de vraies émotions de voyage, de vraies exaltations, et de l’empathie. Que ce soit pour les histoires dans l’émerveillement : la rencontre de personnes que je voyais avec des lions, des orangs-outans en photo, des photos des glaces de l’Arctique, d’un guide du Kilimandjaro narrant ses ascensions ; ou dans des discussions plus intimes sur des parcours, des épreuves, des personnes qui n’ont pas forcément souhaité participer à l’exposition, mais ont bien voulu échanger.

Des discussions marquantes sur des combats : la santé mentale, la maladie, la vie en temps de guerre, l’arrachement à un territoire, l’appropriation de terres, la condition de la femme, l’intolérance à certaines « différences », des combats politiques pour défendre des libertés, des conditions d’existence, de subsistance.

Tout cela participe à donner un élan de vie dans un contexte qui semblait fermé, étouffé, et non viable. On entendait couramment que « la vie s’était arrêtée ». Vivre cette expérience m’a montré que non. Elle continuait, différemment, avec les outils présents, en composant avec ce qui était à l’instant T.

J.D.

Je trouve particulièrement intéressant de constater que, dans le cadre de ton travail, où la question de la survie occupe une place centrale, celle-ci semble se manifester à travers le besoin de lien social. Le contact avec l’autre apparaît comme une nécessité presque aussi vitale que se nourrir ou avoir un toit. Ton travail illustre également que ce besoin est partagé, au moins en partie, par tes interlocuteurs. Cela véhicule, à mon sens, un message porteur d’espoir.

Plusieurs questions me viennent à l’esprit, mais pour commencer, j’aimerais que tu nous en dises davantage sur ton précédent projet autour des réseaux sociaux internet : « Ego ».

Ensuite, je m’interroge notamment sur les risques inhérents à une telle démarche. Tu mentionnais des préoccupations autour des escroqueries, des faux comptes, etc. As-tu été confronté à des expériences regrettables dans ce contexte ? Pourrais-tu nous en dire plus sur cette problématique de l’identité numérique que tu as soulevée ?

Enfin, pourrais-tu partager davantage sur ton interaction avec ces personnes ? Quel type de relation as-tu pu établir avec elles ? As-tu maintenu le contact avec certaines d’entre elles ? Ont-elles eu l’occasion de découvrir les résultats de ton enquête, et si oui, quels ont été leurs retours ?

L’ENTRAIDE, LE LIEN

Je pense effectivement que le lien social est indispensable à la survie de notre espèce. J’ai bien observé et vécu cette fragilité pendant ces expériences : avec un sac à dos, quelques affaires, seul, c’est impossible de survivre à long terme. Tout ce qui permet notre survie, en tant qu’espèce humaine, jusqu’ici, ce sont notre cerveau capable d’anticipation et de planification, et notre capacité à nous organiser.

Le lien permet le mouvement et la vie. C’est un paramètre omniprésent. Le lien est toujours là. On est toujours connecté aux autres. On peut entendre parler d’individualisme dans nos sociétés abondantes, pourtant la coopération n’a jamais été aussi globale, aussi riche de liens, d’opportunités d’échanger facilement avec des personnes sur toute la planète. Et pourtant, la solitude est un des maux de nos sociétés. Donc, des liens, il y en a toujours, et il y en aura toujours. Mais des liens à quelle fin, dans quelle composition ?

LE PROJET EGO

Le projet Ego est né dans la lignée des expériences parisiennes et cannoises. Je suis resté 21 jours à Paris en février 2017, sans argent, sans carte, à dériver et à tenter de survivre et de vivre dans un milieu de ville-monde. Je ne fréquentais pas les réseaux sociaux à cette époque. Une remarque sur une terrasse de café m’a marqué : un reproche dans une relation amicale, d’une personne qui vivait trop pour son image sur les réseaux, filtrait ses photos, sélectionnait des mises en scène valorisantes, et récoltait des likes, des validations. Ce phénomène, j’ai continué à l’observer de manière encore plus soulignée à Cannes pendant le festival.

Ceci m’a inspiré l’écriture d’une nouvelle et un projet : Ego, titre de la nouvelle qui narre l’ascension d’une influenceuse alors que le like devient une monnaie d’échange reconnue. Un contenu, une réflexion sur la confiance, sur l’argent, sur la fragilité.

L’objectif était d’aller sur Facebook et d’offrir cette nouvelle en interrogeant la notion de publicité en inversant les codes classique entre l’offre (en grand) et la contrepartie demandé (en petit). Le message le plus imposant sur l’image publicitaire présentée sur mon profil demandait « 1 million de J’aime ». Et en très petit, la bande que personne ne lit jamais donnait accès au contenu : la nouvelle en accès gratuit. En complément, sur le post, j’expliquais ma démarche. J’avais deux semaines devant moi pour ce projet.

Il m’a fallu contacter le maximum de personnes, sans passer par des médias, en pair à pair, comme je l’ai fait dans la plupart de mes expériences. J’ai été confronté à mes ignorances dans l’utilisation de l’outil, à la sécurité des algorithmes bloquant la prise de contact. L’expérience a été très vite écourtée pour cette raison. J’ai quand même eu le temps de recevoir quelques réactions d’incompréhension, voire d’agressivité, dues à des lectures trop hâtives, très intéressantes quant à la lecture de l’information, son traitement et l’action qui en découle.

LES RISQUES DANS LE NUMÉRIQUE / L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE

Je n’ai pas joué avec ces risques car ce n’était pas l’objet de cette aventure. Donc, j’ai été prudent. Je suis resté sur les plateformes « surveillées ». J’ai fait attention à bien comprendre les intentions de la personne en face en posant des questions, en m’assurant que les intentions étaient dans le cadre du projet de l’exposition et du partage. J’ai évité de cliquer sur des liens envoyés, j’ai évité d’appeler des numéros qu’on m’envoyait.

Ça n’a pas toujours été évident de savoir à qui j’avais affaire, et dans l’autre sens, de montrer que j’étais digne de confiance. Il y a tout un jeu d’exposition : quoi montrer publiquement, aux yeux de tous ? quoi cacher ? la question du public et du privé. Qu’est-ce qu’on garde pour soi, pour ses proches, ou qu’on donne publiquement ?

Je pense que c’est un enjeu de notre époque : comment préserver son identité, son libre arbitre, avec un outil qui peut nous donner la liberté de réinventer notre identité, mais qui peut aussi avoir tendance à la dissoudre dans une masse de données, à prendre des choix pour nous si on lui fait trop confiance et si on attend trop de lui. Ça pose donc la question : qui est-on ? Qu’est-ce qui fait l’essence d’une identité ? Est-ce que l’identité numérique est une partie de notre identité ? Et quelles sont les conséquences de cette identité et vie « virtuelle » sur notre corps physique, sur notre territoire ?

LES RENCONTRES / RETOUR SUR LES PROJETS

Dans ces dispositifs, les rencontres sont furtives, elles durent quelques heures. C’est un biais de ce genre de dispositif, parce que j’aimerais parfois bien connaître davantage, avoir connaissance des évolutions dans les parcours des personnes rencontrées. Mais il y a beaucoup, beaucoup de rencontres. Et tenir un lien à long terme avec tout le monde est impossible. C’est une chose qui n’est pas toujours facile à gérer.

À la fin des aventures, quand les personnes me laissent un contact, je leur envoie un message pour dire que j’ai bien terminé et que tout s’est bien passé. Je partage quelques photos sur Internet. Il me semble cependant avoir davantage à rendre, à donner. Et ça passe par l’écriture et le partage du roman, par la conférence, par le jeu, comme restitution de tout ce qu’on a pu m’apprendre, donner comme confiance, partager, et m’offrir comme visions de l’être humain.

J.D.

Je suis intrigué, as tu trouvé des réponses à ces questions, même partielles?

E.B.

Le numérique, c’est un dispositif de diffusion, de partage, de traitement et de stockage d’informations (données, images, voix, vidéos) par des canaux spécifiques.

L’identité, c’est la somme des informations qui font qu’un individu, ou un groupe d’individus, est reconnu et reconnaissable par l’autre. C’est ce qui rend son caractère unique, irremplaçable et infalsifiable : les formes et couleurs d’un visage, d’un corps ; un stigmate, une cicatrice, une particularité physique ; la structure de l’ADN, une empreinte digitale, un iris, une manière d’écrire ; des codes, des clefs, une pensée, une origine territoriale ou familiale ; un parcours relationnel, sentimental, professionnel, artistique ou d’engagement ; des souffrances, des traumatismes, des joies, des rémissions, des combats, des croyances, des histoires, des souvenirs et des projections.

Tout ce qui permet à un individu ou un groupe d’être, et de pouvoir entrer en relation avec son environnement, dans la recherche d’un équilibre garantissant sa survie.

Ce que je vis lors des aventures « physiques », ce sont des relations de pair à pair. Le canal d’information est direct. Je peux voir la personne en face de moi. Je la vois se comporter, évoluer dans un espace, sur un territoire. Je peux lui poser un certain nombre de questions et partager de l’information directement. C’est possible de tromper l’autre, de dissimuler ou de donner de fausses informations, de raconter des histoires, des récits imaginaires. Toutefois, le contexte pose un cadre : le fait de se voir, de toucher, de sentir, de voir l’environnement dans lequel évolue la personne permet de donner une idée de ses limites émotionnelles, physiques, sociales, et de se faire une idée plus ou moins précise de l’individu avec qui je relationne.

Dans les relations numériques, c’est plus difficile de cerner l’autre. L’arrivée de l’usage démocratisé de l’IA et de ses capacités aurait rendu les choses encore plus floues si j’avais entrepris cette aventure aujourd’hui ou dans quelques mois, années. Encore aujourd’hui, il m’est impossible d’être sûr d’avoir rencontré telle personne, que telle photo correspond bien à telle histoire, et que personne ne s’est fait passer pour son frère, son ami, un personnage totalement inventé pour jouer, etc. Je ne sais pas réellement qui est derrière l’ordinateur, de l’autre côté du monde. Il est facile, pour qui sait utiliser correctement cet outil, de falsifier, de tromper, de tenter de tirer des avantages par l’information.

Et puis, il y a un canal entre les deux personnes connectées par l’outil numérique, qui bien souvent ne maîtriseront jamais le dispositif technologique pour en assurer une totale sécurité d’usage et la protection du caractère intime des informations partagées. Il y a un cadre, et il y a une personne ou un groupe qui possède le canal de communication, un réseau que je ne connais pas personnellement, à qui je fais une confiance plus ou moins aveugle, dont je ne connais pas les intentions. Mon identité, les données que je partage, je peux presque dire qu’elles sont « publiques » à partir du moment où je les partage, ou en tout cas qu’elles peuvent potentiellement sortir du cadre intime de la relation. En parlant de cela, il m’est arrivé de poser des questions à des personnes dans des pays — je pense à une rencontre russe, il y en a eu d’autres — qui m’ont fait savoir qu’elles ne préféraient pas s’exprimer sur certains sujets par peur de ce contrôle. Est-ce une panique morale ou y avait-il un vrai risque ?

Se pose la question de l’intimité, du privé, de ce qui est intérieur et qui doit le rester pour se préserver, pour se sécuriser. Sans cet intime, sans la préservation d’informations internes, est-ce possible de survivre ? Est-ce que notre époque, notre vie numérique met en danger cet intime, le privé, l’identité, et donc l’Ētre ? Et comment est-il possible de protéger ce privé ? En réinventant son identité ? En créant constamment de nouveaux intimes, de nouveaux liens, de nouvelles histoires ? Comment préserver ce qui est l’essence d’une identité, et quel caractère de l’identité on souhaite préserver ?

Le cœur de nos sociétés dites modernes semble faire face à de nombreuses crises identitaires : géographiques, politiques, de valeurs, sexuelles, générationnelles, etc., qui créent des frictions. On peut observer des phénomènes de fragmentation, de doute, d’incertitude. Le numérique, bien qu’apportant de nombreux avantages évolutifs, cognitifs, adaptatifs, de capacités d’action et d’évolution dans son environnement, donne un outil pour répondre à ces crises mais engendre également une certaine déconnexion et une perte cognitive avec le territoire, avec les corps, les paysages, les ressources qu’il transforme.

Est-ce qu’on peut dire que le plan et la carte ont dépassé le territoire ? Est-ce que l’histoire a dépassé la physique ? Est-ce que le récit a dépassé le réel ?

Le numérique construit un nouveau territoire dans lequel il se passe des échanges, se construisent de nouveaux agencements, de nouveaux liens, de nouveaux canaux de confiance, qui impactent, in fine, le réel. On peut peut-être mettre le numérique en parallèle avec ce qui s’est passé pour l’argent (contrat de confiance et pari sur l’avenir) avec la fin de l’étalon-or dans les années 70 ? Puisqu’on pourrait assimiler cela à une perte de connexion avec le réel. Ce serait juste des histoires, des récits, des rêves, des promesses, des spéculations, des projections, des paris sur des capacités à venir, pouvant injecter de l’excès de confiance et amenant à dépasser les capacités réelles, les lois physiques. Comme partir à l’aveugle dans un désert sans eau, en pariant sur le fait de croiser un oasis à temps pour satisfaire ses besoins. Comme survendre le festival du siècle sur les réseaux et finalement proposer un cauchemar avec le festival Fyre. Comme construire un modèle économique sur la croyance de ressources infinies…

Le numérique donne une sensation de pouvoir (pouvoir faire) et d’ivresse. Je l’ai ressenti lorsque j’ai pu parler à toutes ces personnes du monde entier alors que j’étais enfermé chez moi dans quelques mètres carrés. C’est une chose qui ne me semblait pas réelle. Et encore plus aux yeux du gamin que j’ai pu être, à une époque où l’usage d’Internet n’était pas démocratisé, et qui n’aurait jamais imaginé un jour pouvoir échanger avec des gens partout sur la planète, assis derrière un petit objet retransmettant des images, des textes, dans un temps quasi nul.

Mais toute cette magie, ces rêves, sont à quel prix pour le territoire ?

Et est-ce que ce flou identitaire, cette fragmentation que peut créer le numérique, avec toute la peur, le doute, l’incertitude, l’insécurité engendrée, ne va pas appeler un phénomène important de retour aux corps, à l’autre (physique) et au territoire, par les individus et les groupes, afin de se construire plus sereinement et sûrement ?

Des articles de presse consacrés au travail d’Edwin.

LE MONDE, Article

« Cannes sans argent, c’est comment? », 13 Mai 2018, Charlotte Herzog (Cannes 2018)

https://www.lemonde.fr/festival-de-cannes/article/2018/05/13/cannes-2018-cannes-sans-argent-c-est-comment_5298357_766360.html

OUEST FRANCE, Articles

«Il vit le festival de Cannes sans dépenser 1 € », 18 Mai 2018, Hugo Huaumé (Cannes 2018)

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/il-vit-le-festival-de-cannes-sans-depenser-1-eu-5772465

« Il va vivre 10 jours sans argent et logement », 29,30 Septembre 2018, Jeanne Nicolle Annic (Rennes 2018)

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/35285/reader/reader.html#!preferred/1/package/35285/pub/51034/page/15

FRANCE INFO (France 3 PACA), Article

« Vivre à Cannes sans argent pendant le Festival : c’est possible », 15 Mai 2018, Camille Nowak (Cannes 2018)

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/cannes/vivre-cannes-argent-festival-defi-que-s-est-lance-edwin-1475703.html

LE TELEGRAMME, Article

« 3000km en stop et sans argent », 23 Aout 2016 (Côte ouest française)

https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/dinard/insolite-3-000-km-en-stop-et-sans-argent-23-08-2016-11190816.php

20 MINUTES, Article

« Edwin ira dormir chez vous », 3 octobre 2018, Jérôme Gicquel (Rennes 2018)

https://www.20minutes.fr/societe/2347107-20181002-rennes-argent-logement-edwin-va-tester-solidarite-habitants

RENNES AUTREMENT, Articles

« Une semaine sans argent chez les rennais », Octobre 2018, Jean Christophe Collet (Rennes 2018)

https://www.rennes-infos-autrement.fr/edwin-bezier-une-semaine-sans-argent-chez-les-rennais/

« Voyage sans argent : Edwin expose ses témoignages et photos », Mai 2018, Jean Christophe Collet (Expo 4 Bis)

https://www.rennes-infos-autrement.fr/voyages-sans-argent-edwin-expose-ses-temoignages-et-photos/

CANAL B, Reportage Radio

Emission L’arène, 20 Mai 2019, Lucie Louapre (Expo 4 Bis)

L’HYPOCRITE, Article

« Comment le voyage peut rendre espoir sur la société? », Numéro 18, Juin 2019, Céline (Expo 4 Bis)

MEDIAPART (CLUB) Photographie

« Cannes, le cinéma, la vie… », 24 Mai 2018. Paul Oriol, (photographie dans le paragraphe « Quelques images de Cannes ») (Cannes 2018)

DIVERS (Reportage radio, entretiens, Vidéos.. )

Itw pour un TPE de Baccalauréat (sur le thème : Vivre sans argent), des travaux d’études d’étudiants, Tv Tunisienne, Tv Ukrainienne, radios, bloggeurs …